news_event

福井光貴さん (理学部 理学科 化学コース 4回生) が「優秀ポスター発表賞(ライオン賞)」を受賞しました

令和7年3月17日 (月)〜 19日 (水) に北海道大学で開催された「第59回日本水環境学会年会」において、沿岸環境科学研究センター(CMES)化学汚染・毒性解析部門の福井光貴さん (理学部化学コース4年生)が「優秀ポスター発表賞(ライオン賞)」を受賞しました。

福井さんの発表演題は、「沿岸海域をフィールドとした生分解性・汎用プラスチックに対する ポリ塩化ビフェニル異性体の吸着特性と吸着量の時系列変化」で、沿岸環境科学研究センターの国末達也教授の指導のもと取り組んだ研究成果の発表でした。

福井さんの研究は、生分解性プラスチックと汎用プラスチック2種を対象としたフィールド実験を愛媛県愛南町の沿岸海域で実施し、素材別におけるポリ塩化ビフェニル(PCBs)の吸着特性と吸着量の時系列変化を明らかにしたものです。設置後6カ月までの分析で、PCBsの吸着濃度は汎用プラスチック(PE・PP)と比較して生分解性プラスチック(PCL)で高値であること、そしてPCLに対するPCBs吸着濃度は顕著に増加していたことが明らかとなり、表面分解に伴う吸着スポットの増加が起因している可能性を提示した点が評価され受賞に至りました。

須之内朋哉さんが実施してきた研究の集大成が論文として発表されました

後藤哲智研究員が、卒室生である黒石さんと篠原さんのデータをまとめて論文として発表しました

卒室生である黒石さんと篠原さんのデータを後藤さんがまとめてくれました!

瀬戸内海沿岸に生息する二枚貝を指標生物として、残留性有機汚染物質、ハロゲン化天然物質、リン酸エステル系難燃剤による広域汚染の実態を明らかにした研究の論文です。以下のリンクから、どなたでもダウンロードできます。

https://authors.elsevier.com/sd/article/S0048-9697(25)00436-X

The following paper has been just published in Science of the Total Environment.

‘Multi-target analyses of persistent organic pollutants, halogenated natural products, and organophosphate esters in bivalves from Seto Inland Sea, Japan: Residue levels, profiles, and spatial trends’

Please use the following URL providing free access to the above article.

https://authors.elsevier.com/sd/article/S0048-9697(25)00436-X

Anyone clicking on this link will be taken directly to the final version of our article on ScienceDirect, which they are welcome to read or download.

In this study, Kuroishi-san and Shinohara-san, who completed the master’s course in our lab, analyzed the samples with a spirit of ‘Study Hard’ of our lab’s slogan, and Dr. Goto made a good draft.

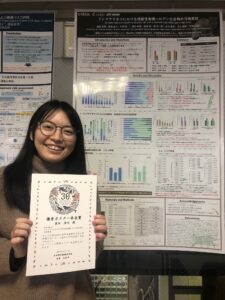

徳田深咲さん(M1)が第30回日本野生動物医学会大会において「優秀ポスター発表賞」を受賞しました

令和6年12月13日(金)~12月15日(日)に沖縄技術大学院大学(沖縄県)で開催された「第30回日本野生動物医学会大会」において、沿岸環境科学研究センター(CMES)化学汚染・毒性解析部門の徳田 深咲さん(大学院理工学研究科博士前期課程1年生)が、「優秀ポスター発表賞」を受賞しました。

徳田さんの発表演題は、「ツシマヤマネコにおける残留性有機ハロゲン化合物の汚染実態」で、沿岸環境科学研究センターの野見山桂准教授、田上瑠美准教授の指導の下で取り組んだ研究成果の発表です。

徳田さんは、岡山理科大学獣医学部獣医学科および対馬野生生物保護センターとの共同研究により、長崎県対馬にのみ生息する絶滅危惧1A類の希少生物であるツシマヤマネコの肝臓・腎臓に対する残留性有機汚染物質(POPs, PFAS等)の蓄積について分析し、日本の高次栄養段階に位置する陸棲哺乳類の中でも、特に高いレベルで化学物質に曝露している可能性があることを明らかにしました。PFASは肝臓で特に濃度が高く、塩素系・臭素系の有機汚染物質は肝臓・腎臓で同程度の高濃度蓄積でした。特に、塩素系・臭素系化学物質については、本研究室で以前調査されたイエネコとは大きく異なる組織分布となり、ネコ科の中でも特に近縁であるベンガルヤマネコ属とネコ属で、化学物質の体内への蓄積が異なることが示唆されました。対馬のサンプリング地点別での解析では、大きな差異は見られず、島全体のヤマネコが同程度の化学物質曝露を受けている可能性が示唆されました。肝臓において特に高濃度で蓄積していた化学物質について健康影響のリスクを評価した結果、PFASは脂質代謝に、PCBsやp,p’-DDEsは特に高濃度蓄積していたオスの検体で薬物代謝酵素(CYP)の発現誘導に影響を与えている可能性があることが判明しました。この研究では、希少生物であるツシマヤマネコに対する化学物質汚染の蓄積および、健康への悪影響の可能性があることについて明らかにした点が評価され、受賞に至りました。